Por Rubén Alejandro Fraga

Poco antes del amanecer del lunes 6 de agosto de 1945, un bombardero estadounidense B-29 Superfortress, el Enola Gay, despegó de la isla Tinian, en el archipiélago de las Marianas. El avión de combate norteamericano tenía como destino la ciudad japonesa de Hiroshima y llevaba en su bodega un único e inédito ingenio bélico portador de muerte y destrucción: una bomba de uranio 235 de cuatro toneladas.

A las 8.15, luego de sobrevolar un cielo sin nubes, el Enola Gay –bautizado con el nombre de la madre del piloto– lanzó su única bomba que estalló sobre el centro de la ciudad a 580 metros del suelo, la mejor distancia para aniquilar el gran puerto militar del Japón imperial.

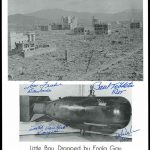

Se trataba de la primera bomba atómica de la historia, llamada Little Boy (pequeño chico) en honor del presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt, quien había fallecido unos meses antes.

Su sucesor, Harry Truman, había tomado la decisión de lanzarla para poner fin a la Segunda Guerra Mundial, tres meses después de la rendición formal de la Alemania nazi, el 9 de mayo de 1945, y cuando Japón (último sobreviviente en combate del Eje Berlín-Roma-Tokio) estaba ya casi derrotado y había comunicado su deseo de firmar la paz con los aliados.

Una barbarie inédita

La explosión de la bomba atómica, de la que hoy se cumplen 71 años, generó una ola de calor que alcanzó los 4.000 grados centígrados en un radio de 4,5 kilómetros y provocó vientos de más de 1.000 kilómetros por hora, matando en el acto a más de 80.000 personas.

Bajo su colosal poder destructivo el 60 por ciento de los edificios de Hiroshima desapareció totalmente para dar lugar a una inmensa explanada de cenizas. En dantesco cuadro, las oscuras siluetas de miles de víctimas quedaron estampadas sobre las paredes de las pocas construcciones que sobrevivieron a la masacre.

Tras la explosión nuclear, la presión atmosférica cayó violentamente, provocando en las personas el estallido de los ojos y de los órganos internos. Casi todas las casas de madera, tradicionales en Japón, fueron barridas en un radio de dos kilómetros.

El saldo de víctimas fatales en Hiroshima llegó hasta unas 140.000 personas a finales de 1945, en una ciudad con una población estimada de 350.000. Desde entonces, muchos más sucumbieron al cáncer y a otras enfermedades relacionadas con la radiación, elevando la cifra de víctimas fatales a más de 253.000.

“Hiroshima era un infierno donde los que consiguieron sobrevivir envidiaban a los muertos”, graficó el alcalde de la ciudad japonesa, Tadatoshi Akiba. Tres días después, el jueves 9 de agosto a las 11.02, otra bomba de cuatro toneladas –pero de mayor potencia–, de plutonio 239, bautizada Fat Man (hombre gordo) por el primer ministro británico Winston Churchill, arrasó el 30 por ciento de la ciudad japonesa de Nagasaki y causó más de 50 mil muertos.

El hongo más monstruoso

El mundo entero contempló azorado las imágenes reiteradas del hongo nuclear, sin poder concebir que en su interior algo o alguien pudiera lograr sobrevivir al múltiple holocausto representado por la combinación de fuego, viento y radiaciones que produce.

Las personas que se hallaban cerca de donde cayeron las bombas literalmente desaparecieron, dejando sólo sombras carbonizadas. Muchas de las que al principio habían sobrevivido, murieron a causa de las radiaciones que destruían sus cuerpos célula a célula. Dosis de radiaciones menores provocaron cáncer y defectos genéticos.

Ambos ataques terminaron por demoler el sueño del imperio del sol naciente y provocaron la rendición firmada por Japón el 15 de agosto de 1945, hecho que puso fin a la Guerra del Pacífico y, por lo tanto, a la Segunda Guerra Mundial.

Ese día, al dirigirse a la nación por radio, el emperador Hirohito explicó que el enemigo “había empezado a utilizar una bomba nueva, extremadamente nociva y cruel, cuya capacidad de causar el mal era incalculable” y anunció la aceptación de las condiciones aliadas.

La locura imperialista que vivió Japón durante cuatro décadas había llegado a su fin pocos meses después del fin de otra locura, la del nazismo de Adolf Hitler.

Al finalizar la guerra, Japón fue ocupado por fuerzas aliadas lideradas por Estados Unidos con contribuciones de Australia, la India británica, el Reino Unido y Nueva Zelanda, además de que adoptó los “Tres principios no nucleares”, lo que prohibía a Japón tener armamento nuclear.

El gobierno estadounidense jamás se disculpó por las víctimas inocentes de este ataque.

¿Eran necesarios?

Mientras tanto, continúa el debate entre historiadores y políticos para determinar si los dos ataques atómicos eran necesarios para poner fin a la guerra o si se trataba de probar una nueva arma y de estudiar sus efectos sobre la población.

Y aunque los científicos de Estados Unidos aseguraban en 1945 que el resplandor de “pika-don”, la onomatopeya con la que los japoneses bautizaron las bombas atómicas en alusión a la luz que siguió a cada explosión, dejaría totalmente estéril la tierra de las dos ciudades durante más de un siglo, los habitantes de Hiroshima y Nagasaki se empecinaron en sobreponerse a tamaña desolación.

Setenta y un años después de la masacre, frente a la costa del Mar Interior de Japón, Hiroshima es hoy una ciudad de amplias avenidas bordeadas por árboles. Su población de más de 1.200.000 personas casi triplica la de 1945 y es uno de los centros industriales del país. Nagasaki, situada en la rica isla de Kyushu y uno de los principales focos históricos japoneses de contacto con occidente, es una tranquila ciudad de colinas donde la hierba que los estadounidenses vaticinaron jamás volvería a crecer se cuela hoy entre los adoquines de las calles.