Por Rubén Alejandro Fraga

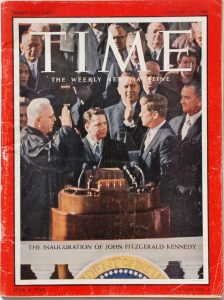

“No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país”. La cita es de John Fitzgerald Kennedy y fue pronunciada en Washington un día como hoy, hace 56 años, durante el acto de su asunción como 35º presidente de Estados Unidos.

Como ocurre en la jornada de hoy con el magnate republicano Donald Trump, John F. Kennedy asumió el poder de la principal potencia mundial un viernes, el 20 de enero de 1961. Y otro viernes, el 22 de noviembre de 1963, fue asesinado a balazos en pleno centro de Dallas, Texas, mientras sonreía y saludaba con la mano a la multitud que lo aclamaba al paso de su automóvil descapotable.

Considerado el más carismático e influyente político estadounidense de mediados del siglo pasado, JFK se convirtió así, a partir del trágico fin que lo sorprendió en la plenitud, en un verdadero mito y alcanzó un lugar en la cultura popular, a salvo de las críticas de los historiadores que se encargaron de revelar la figura de un hombre atiborrado de medicamentos, mujeriego y con turbios lazos con la mafia.

Nacido en Brookline, Massachusetts, el 29 de mayo de 1917 en el seno de una acomodada familia católica de origen irlandés, fue el segundo de un total de nueve hermanos y llegó a ser el miembro más destacado del clan fundado por su padre, Joseph, y sostenido por su madre, Rose, quien enfrentó con entereza las mil tragedias que se abatieron sobre ellos.

Afiliado desde muy joven al Partido Demócrata, en 1952 John fue elegido senador por el Estado de Massachusetts, y un año después se casó con la bella Jacqueline Bouvier, con quien tuvo dos hijos: Caroline y John.

Luego de asumir el liderazgo del ala liberal (en el sentido anglosajón del término) de los demócratas, el 8 de noviembre de 1960, a los 43 años, Kennedy ganó las elecciones presidenciales por un escaso margen frente al republicano Richard Milhous Nixon, tras una campaña que incluyó por primera vez los debates televisivos.

Kennedy se convirtió así en el segundo presidente más joven de su país, después de Theodore Roosevelt, y en el primero católico de la historia de Estados Unidos, aunque no pudo disponer sino de una reducida mayoría demócrata en el Congreso.

Desde el inicio de su presidencia intentó marcar un nuevo estilo, incluyendo en su gabinete a importantes hombres de negocios como Dean Rusk y Robert McNamara, así como a jóvenes académicos como McGeorge Bundy y Arthur Schlesinger Jr.

Con ese equipo –que incluía a su hermano Robert Francis Kennedy como ministro de Justicia–, JFK se planteó el diseño de la “Nueva Frontera” –como denominó a su política gubernamental–, que suscitó la esperanza de sus compatriotas.

Sin embargo, en plena Guerra Fría, su gobierno también se caracterizó por los problemas con Cuba y la difícil relación con la Unión Soviética, liderada por Nikita Kruschev.

Tras “heredar” del gobierno anterior –del republicano Dwight “Ike” Eisenhower– un plan secreto para derrocar al gobierno cubano de Fidel Castro Ruz, en abril de 1961 autorizó la invasión de Bahía de Cochinos, un intento de desembarco hecho por exilados cubanos apoyados por la CIA. La operación terminó en un desastre y el prestigio de Kennedy quedó lastimado.

El éxito de la Revolución Cubana y la difícil situación en los países latinoamericanos hizo que Kennedy lanzara su Alianza para el Progreso, un programa económico que tenía el objetivo de promover el desarrollo en América latina y combatir así la influencia que tenía el comunismo encarnado en los ideales revolucionarios cubanos.

En ese contexto, el fracaso en Bahía de Cochinos hizo que Kruschev interpretara que Kennedy tenía una postura débil y en la cumbre de Viena de junio de 1961 mostró una actitud dura. Sin embargo, Kennedy mostraría su determinación durante la crisis de 1962: la presencia de misiles de mediano alcance con capacidad nuclear en Cuba fue considerada una amenaza directa a la seguridad de Estados Unidos y Kennedy no dudó en declarar una “cuarentena” o bloqueo a la isla, además de exigir el inmediato retiro de los misiles.

Durante dos semanas, el mundo estuvo en vilo y muy cerca del estallido de un conflicto nuclear, pero finalmente Kruschev aceptó retirar los misiles a cambio del compromiso estadounidense de no invadir Cuba y el retiro de unos misiles obsoletos que Washington tenía instalado en territorio de Turquía.

Para muchos, ese fue el mejor momento de la era Kennedy, ya que se considera que fue su determinación y respuesta la que finalmente alejó el peligro de una guerra nuclear.

Hacia finales de 1963, JFK tenía un índice de popularidad del 58 por ciento, pero para muchos analistas de la época los resultados de la política en su tercer año de mandato no eran del todo satisfactorios y nadie podía garantizar que se encaminara a lograr su reelección en las presidenciales previstas para el primer martes de noviembre de 1964.

Así, más que por los logros concretos, sus “mil días” de gobierno son recordados por la nostalgia de lo que pudo ser.

Poco después de la muerte de JFK, su mujer, Jackie –quien estuvo a punto de suicidarse tras el magnicidio–, aseguró que la presidencia de su marido había sido un momento excepcional en la historia norteamericana en el que, como en la leyenda del rey Arturo y Camelot, habían parecido posibles todos los cambios y las reformas.

Un magnicidio con olor a petróleo

“El vicepresidente Lyndon Baines Johnson ordenó el asesinato de John Fitzgerald Kennedy a Malcolm Everett Mac Wallace, un líder universitario tejano”. Así lo aseguró Cliff Carter, un empresario que se convirtió en el estratega político del entonces vicepresidente norteamericano, en una cinta grabada horas antes de morir.

Las huellas de Mac Wallace, asesino convicto y colaborador de Johnson, corresponden a unas que se encontraron en el edificio desde donde se asegura que disparó Lee Harvey Oswald, calificadas por el FBI como “de origen desconocido”.

Según esa hipótesis, la operación fue financiada por magnates tejanos del petróleo ante la evidencia de que Kennedy planeaba reemplazar a Johnson en las elecciones de 1964. Su hermano Robert había iniciado una investigación sobre sus delitos, e iban a privar a los petroleros americanos de las multimillonarias exenciones fiscales de las que gozaban y del representante de sus intereses en Washington.

Así, las evidencias apuntarían a que la muerte de Kennedy, con su automática sustitución por Johnson, fue un verdadero golpe de Estado.

Cuando fue asesinado JFK, los petroleros tejanos Clint Murchinson, Sid Richardson y Harold Lafayette Hunt poseían algunas de las mayores fortunas del planeta y habían financiado a Johnson para que manejase la política norteamericana a su antojo.

Hunt era un enemigo declarado de Kennedy –financiando la propaganda más virulenta contra el presidente– y el principal sostenedor de la extrema derecha americana y del militarismo agresivo.

Momentos antes de que JFK fuese acribillado, Hunt abandonó Dallas apresuradamente y permaneció oculto durante un mes en uno de sus refugios secretos mexicanos, protegido por ex agentes del FBI y sin que éste ni ningún investigador de la Comisión Warren se molestasen en interrogarlo.

Años después del crimen de Dallas, Johnson sostuvo: “Lo que le sucedió a Kennedy podría perfectamente haber sido un castigo divino”. Lo cierto es que habrá que esperar hasta 2039 para saber algo más sobre uno de los mayores enigmas del siglo XX: Johnson decidió que permanezcan sellados hasta ese año 218 documentos sobre la muerte de JFK.

Bananeros del norte

En la Argentina, gobernada desde hacía un mes por el radical Arturo Umberto Illia, las radios dieron la primicia minutos antes de las tres de la tarde de aquel viernes 22 de noviembre de 1963, y de inmediato el público se abalanzó sobre radios y diarios, que transmitían o intercalaban en sus pizarras los sucesivos cables de las agencias extranjeras.

La policía de Dallas detuvo esa misma tarde a un sospechoso: Lee Harvey Oswald, empleado del depósito de libros escolares de Dallas desde donde se dijo provinieron los disparos.

Dos días después, millones de norteamericanos vieron por televisión cómo Jack Ruby, oscuro dueño de un cabaret, avanzó entre los policías que trasladaban a Oswald desde la cárcel de Dallas a una prisión del condado y lo mató de un tiro en el estómago.

Habían transcurrido 48 horas y 37 minutos desde los disparos en la Plaza Dealey de Dallas y el asunto estaba resuelto: no habría juicio ni escándalo.

Jacob Rubinstein –tal su verdadero nombre– murió en prisión de un repentino cáncer de hígado llevándose a la tumba el secreto sobre el extraño “silenciamiento” del presunto asesino de Kennedy.

El 24 de setiembre de 1964, el informe de la comisión investigadora oficial encabezada por el presidente del Tribunal Supremo, Earl Warren, señaló que a Kennedy lo mató Oswald, “quien disparó desde la biblioteca –en el sexto piso de un edificio en la calle por la que pasaba la caravana– y actuó solo, porque estaba demente y no por motivos políticos”.

También afirmó que la misma bala que hirió a Kennedy en el cuello le causó cinco heridas al gobernador de Texas John Connally, versión conocida como la “teoría de la bala mágica”.

El informe desató la polémica e indignó a quienes consideraban que pudieron ser varios los promotores del magnicidio. Entre las distintas hipótesis conspirativas, la que se opuso con más fuerza al informe Warren fue la del fiscal Jim Garrison, versión que el director Oliver Stone llevó al cine en su film JFK, de 1991.

Investigaciones posteriores sugirieron la posibilidad de que a Kennedy le dispararon al menos dos francotiradores, de frente y por detrás, lo que confirmaría la impresión de la mayoría de los testigos.

Cuando a un miembro de la Comisión Warren, John McCloy, se le preguntó en 1965 sobre la conspiración, contestó: “Teníamos que demostrar a los extranjeros que nuestro gobierno no era una república bananera de Sudamérica”.